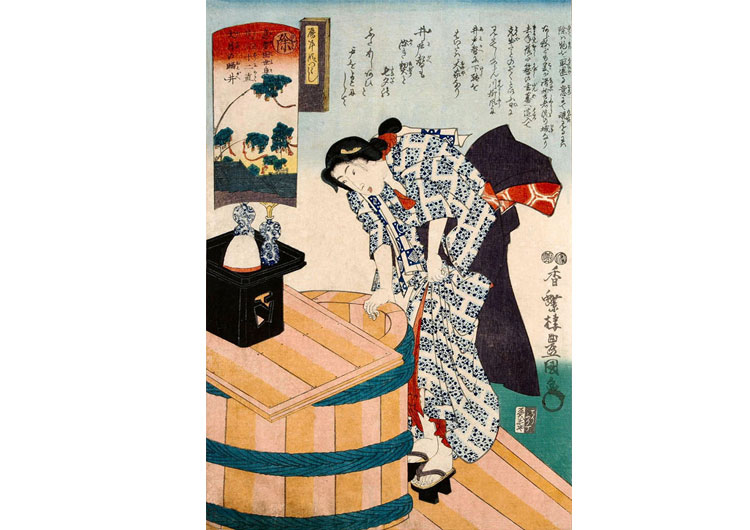

「井戸替え」は七夕の日に行われていた大切な行事

7月7日は七夕の日として知られていますが、旧暦7月7日は江戸市中ではもう1つの大切な仕事がありました。

「井戸替え(いどがえ)」です。

夏に疫病が流行するのを防ぐため、この時期に井戸の中の掃除をしました。

井戸浚え(いどさらえ)、晒井戸(さらしいど)とも呼ばれ、「つるつる」という落語にも登場します。

井戸の水をすべて出して井戸職人が中を掃除するのですが、深い井戸の中に入っての作業は時に危険を伴ったそうです。

一方、水を汲む時に井戸に落としてしまった髪飾りなども見つかるので、その日を楽しみにしていた女性もいたそうです。

江戸っ子の自慢だった江戸市中の上水道設備

江戸市中の井戸水は玉川などの上水から木製の樋を通して供給されていましたので、江戸っ子たちは「産湯は水道水でつかった」というのが自慢のネタの一つでした。

当時、大規模な水道システムが敷かれていたのは江戸とロンドンのみだったそうです。

ただしロンドンでは水が使えるのは週3日、1日7~8時間だったそうです。

そう考えると、その時代に24時間365日水道が使えるというのはすごいことですよね!

—————+

7月7日といえば七夕!

七夕の由来とその起源とは?

⇒続きはこちらから

+—————

posted by 江戸monoStyle